De l’île grecque à la côte turque

31 juillet 1972

L’allitération, sans k se heurtant aux sons T, rend assez bien dans mon esprit le caractère brutal de l’atmosphère orageuse qui plane sur les échanges entre les deux pays. Négligeant les mises en garde d’une agence de voyages athénienne, qui niait l’existence de rapports entre l’île de CHIOS et la Turquie toute proche, nos deux couples de touristes, pour 100 francs sur un confortable bateau grec ont gagné l’île célèbre par sa mastika, sorte de gomme parfumée issue de lentisque pistachier. Le chauffeur du Métropolite orthodoxe, germanophone après un séjour de plusieurs années en Allemagne, nous a amenés au sommet de l’île, au monastère de Nea Moni. A l’écart, une chapelle nous a fait toucher du doigt l’ampleur d’un drame : au Salon de 1824, DELACROIX expose une toile immense, 4 m 19 sur 3 m54, titrée "Scène des massacres de SCIO".

Elle fait frémir les visiteurs devant cet amoncellement de cadavres, victimes des troupes ottomanes seulement deux ans avant. Dans la chapelle, nous sommes entourés de murs de crânes ! Revenus au bord de la mer, nous apprenons que, pour une heure de traversée sur une coquille de noix, nous verserons 200 F. Bien heureux encore de partir le jour même sur cette embarcation presque clandestine !

Vers 18 h 30 accoste une sorte de barque de pêche, lourdement chargée. C’est le bateau "Ertürk". Il transporte une auto et un minicar, arrivant du Liban. Les véhicules dépassent au-dessus de la mer, au-delà de la coque. On se demande comment ils vont monter à quai, en l’absence de pontons ou de plan incliné. Quatre marins turcs disposent de longues bûches arrondies, plus étroites que les pneus ! Et on tente l’abordage, malgré le mouvement des flots. L’auto se risque, cogne la jetée, retombe, repart, finit par franchir le pas au bout de vingt minutes. Nous avons des sueurs froides, ne faut-il pas tout annuler, partir le lendemain ? Puis le minicar, conduit par des Allemands, accoste du premier coup.

La police grecque, passive jusque-là, entreprend une fouille complète des bagages. Nouvelle inquiétude : il est interdit de sortir des antiquités de Grèce. Avec nos vases et nos icônes, nous avons bonne mine. Nous n’avons même pas l’assurance de pouvoir embarquer.

Les Turcs enlèvent leurs bûches, et cassent la croûte, le dos tourné à la Grèce, regardant la mer. Toujours cette vieille amitié greco-turque.

La nuit tombe. C’est notre tour. En deux minutes, on nous donne nos passeports, sans regarder les voitures, et nous embarquons sans problème. Il est plus facile de descendre dans le bateau que d’en remonter.

Il est huit heures du soir, le bateau tangue dangereusement à la sortie du port, sous les étoiles. Nous mangeons un morceau sur le pont. Le marin à la barre accepte du tabac, demande du vin. Nous faisons semblant de ne pas comprendre. Ce moustachu n’a rien d’un colosse, mais il est vif et solide. En schématisant, nous classons deux sortes de Turcs : les chauffeurs de taxi gigantesques et ventripotents, et les porteurs du Bazar, faux gringalets capables de porter seuls une armoire. Notre marin est de ceux-ci.

La mer est maintenant très calme, la promenade devient romantique.

Nous sommes apaisés. La côte approche. Notre barreur se met à chanter à tue-tête de longues mélodies turques.

A ÇESMÉ, des lumières, des pontons confortables, le changement est total.

La douane est expédiée en deux minutes. Nous étions soucieux : pas d’argent turc, pas d’adresse où coucher. En fait, tout est facile. Notre marin nous conduit au change, puis à la terrasse d’un café. Notre marin exprime son dégoût pour SAKIZ (CHIOS) mais il aime y aller au dancing. Il y connaît cinq jeunes filles. Puis il vient avec nous au camping, à 3 kilomètres, dans notre 404. A l’entrée d’un chemin, il descend, et nous avons alors le spectacle ahurissant de ce Turc moustachu courant sur six cents mètres dans la lumière des phares, dans une plénitude de vie incroyable. Nous lui laissons nos dernières drachmes grecques, et le ramenons à ÇESMÉ. Le camping n’est pas un camping, c’est le bord de mer ombragé à côté d’un restaurant. Il est tard, nous ne montons pas les tentes. Nous étendons les tapis de sols, gonflons nos matelas, déplions nos sacs de couchage, tout cela entouré par les clients du restaurant, amicaux, curieux et indiscrets.

Le lendemain matin, je suis le premier éveillé. Horreur ! nos sacs sont maculés de grosses taches de sang. Plongeons-nous dans le drame ?

Non. Nous sommes couchés sous de grands mûriers. Pendant la nuit, les mûres, bien mûres, sont venues s’écraser sur nos sacs, éclatant en répandant un beau jus rouge-noir.

Notre baptême en Turquie.

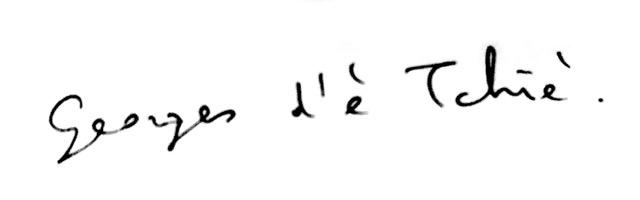

Georges Therre

À lire précédemment : En route pour la Turquie

À suivre : Quelques souvenirs de la Turquie de l’ouest.