Quelques souvenirs de la Turquie de l’ouest

Après notre première nuit sur le sol turc, à ÇESMÉ, le 1er août 1972, j’entreprends d’aller quérir de l’eau. On m’indique une maison, où m’accueille une femme qui me montre un puits profond de plus de dix mètres. Elle m’apprend à descendre un seau au bout d’une chaîne, avec la roue. C’est même très commode, et l’eau est très fraîche.

Mais auraient-ils ri, tous mes ancêtres auvergnats, foréziens et bourbonnais du XVIe au XIXe siècle, dont je m’efforce de faire la généalogie, en voyant leur benêt de descendant faire l’apprentissage de cette tâche qui leur paraissait si naturelle tout au long de leur vie !

Ata Türk a interdit aux hommes le port du fez et leur a imposé le costume européen. Mais les femmes ont gardé le pantalon bouffant, les longues robes et les grands fichus. Pas de voile toutefois. C’est seulement à IZMIR, l’ancienne SMYRNE, que nous voyons de jeunes femmes en tailleur. Cette grande ville, comme le reste du pays, est envahie par les banques, qui se signalent par des panneaux publicitaires sur les routes de dans les rues. L’une d’elles proclame partout : "YAPI VEKREDI BANKASI". Jean Paul, qui désormais parle turc couramment, traduit en s’esclaffant : "Youpi, y a du crédit la banque, allons-y".

Les cuivres sont bon marché. Un moulin à café turc XVIIIe siècle, ... ou plus récent : 45 lires turques (à 35 centimes la lire). Instruits pas l’expérience, de bonne heure nous essayons de louer des places sur un bateau pour nous ramener en Italie. Les Turcs les fixent à 700 F le couple, mais n’en ont plus. La compagnie ADRIATICA en a, à 1500 f par couple. Un vieil Italien, dont la famille vit à IZMIR depuis 120 ans, nous aide, se démène pour nous à titre gracieux, et nous trouve un bateau turc ISTANBUL-NAPLES par le PIRÉE, à 800 F par couple. Ça nous oblige à délaisser le sud et l’intérieur du pays, mais nous amènera à ISTANBUL, cette merveille. Nous achetons du pain, "ekmek", de l’eau, "su". Marie-Claude ne jure que par l’eau pétillante "Maden süyü."

Le Guide Bleu, dont nous disposons, décrit fort bien ce que nous avons vu à EFES (Ephèse), DIDYME, BURSA, PERGAME A ISTANBUL, Sainte-Sophie, la Mosquée bleue, TOPKAPI, rien que des merveilles. Touristes, reporter-vous à votre GUIDE.

Penchons-nous plus prosaïquement sur quelques observations et incidents qui subsistent miraculeusement dans notre mémoire.

A Ephèse, la ville romaine n’a pas le voile de pudeur que le christianisme a jeté sur les arts. Au musée, Artémis étale ses 22 seins, symbole de fécondité. Côté masculin, une statuette du dieu BES de 20 cm. de haut est plus large que haute, grâce à son formidable pénis en érection Les amateurs peuvent s’en offrir une réduction en porte-clé.

A Kusadasi, en bord de mer, nous voyons nos premières boutiques d’antiquités dignes de ce nom. Terres cuites, verrerie, lacrymatoires, tout cela romain, de 1 à 150 F, entremêlé de copies. Si la verrerie est souvent authentique, les terres cuites sont ambiguës. Je tente de sortir un petit vase d’une étagère. Catastrophe, tout le reste suit. Les bras étendus, je maintiens tout ce qui menace de tomber, en jurant, en appelant à l’aide. Et mes compagnons de rire, au lieu d’intervenir ! Quant au marchand, il reste imperturbable, sans souci de perdre des trésors. Ouf, tout est intact. Je repars avec un beau verre romain, tout à fait semblable à ceux du musée. Jean-Paul teste les lampes à huile, un petit seau de bronze.

Nous sommes déjà pleins d’expérience quand nous prospectons à PERGAME. On y trouve des tombes non fouillées, et les vendeurs ne sont pas rares. Chez un soi-disant paysan, dont la propriété est tellement au coeur des vestiges antiques que des colonnes à chapiteaux soutiennent l’entrée de sa cahute, nous sommes séduits par les terres cuites dite de MYRINA. Pour peut-être 20 F, j’ai cinq ou six fragments, têtes de déesses, de lion, corps nu assis, bras... gracieux et pas encombrants.

Dans ces boutiques où sont artistement mêlées pièces archéologiques et flagrantes copies modernes, nous mettons au point un jeu qui fait appel à l’humour turc et établit une complicité entre touristes et marchands. L’amateur montre une lampe fraîchement moulée : "Oridjinal ?" - "No, copy". Un vieux tesson : "Copy ?" - "No, oridjinal !" Avec ces trois mots d’anglais international, et les pouffées de rire de Jean-Paul, nous pouvons passer un quart d’heure, la glace est rompue, et les deux parties sont satisfaites.

Aphrodisias, restaurant ombragé avec terrasse dominant les ruines, et douche très appréciée, accompagnée par un chanteur jouant d’un instrument à cordes électrique.

PAMUKKALÉ, un des plus beaux sites du monde : des falaises de calcaire éblouissantes de blancheur exposent leurs champignons blancs, leurs stalactites, leurs vasques d’eau transparente. Un ruisseau coule au milieu, à plus de 30° Nous restons couchés dans le courant plusieurs heures, déviant l’eau sur les parois voisines. Autour, les ruines de la ville d’HIERAPOLIS. Sur la place, un café-hôtel ombragé, avec piscine d’eau chaude naturelle, translucide. Le fond est parsemé de colonnes et chapiteaux. Auguste n’avait pas exagéré. Je m’assois dans l’eau sur une colonne de marbre blanc. Mon rêve au départ est réalisé.

Nous remontons jusqu’à ISTANBUL. D’abord des faubourgs, puis la traversée du Bosphore sur un gigantesque bac où s’entassent véhicules et piétons. Nous voici dans le grouillement des immenses voitures américaines, des charrettes à ânes et des petits vendeurs à pied. On traverse la Corne d’Or sur le pont de GALATA, qui était alors un pont flottant à quatre voies et deux trottoirs. Le clignotant est inconnu, remplacé par le klaxon. Chacun s’infiltre comme il peut sans souci du voisinage. Une fois rendus dans notre camping, nous ne toucherons plus nos voitures, au profit des taxis et autobus.

Bien sûr, les taxis turcs n’arborent pas, comme les Grecs, des icônes protectrices. Plus modernes, de petits tourne-disques font nasiller la musique turque. D’après nos observations, le chauffeur de taxi est souvent un colosse avachi sur sa portière. Nous avons l’habitude de claquer les portières. Mais là-bas, les garnitures de caoutchouc ont sans doute fondu, et il faut appuyer tout doucement les portes, sous peine de déclencher de vives protestations des chauffeurs.

Nous n’avons pas du tout la même impression dans le Grand Bazar, quatre mille boutiques où les marchands parlent anglais, français, allemand, tout ce qu’on veut, et peuvent convertir en quelques secondes toutes les monnaies du monde. La règle est de marchander, on nous offre du thé. Les antiquités sont quatre fois plus chères qu’à PERGAME. C’est là que nous découvrons une deuxième sorte de Turcs : les porteurs, en mouvement continuel. Le plus souvent, le porteur turc est un petit bonhomme maigre, qui a sur les reins une sorte de musette rembourrée, en trapèze. Grâce à elle, courbé en deux, il obtient une ligne droite de la nuque au derrière. Ainsi disposé, il porte n’importe quoi, sous nos yeux ahuris : par exemple deux armoires modernes l’une sur l’autre, ou quatre fauteuils, ou des ballots grands comme une quatre-chevaux. Voilà pourquoi on dit " fort comme un Turc", déjà au XVIIIe siècle en France.

Pourquoi n’acheter que des turqueries ? Sans préjugé, Jean-Paul achète deux colts, vendus trois fois plus cher en France.

A ISTAMBUL comme à Athènes, les chauffeurs de taxi ne connaissent pas du tout leur ville. Les noms de rues ne leur disent rien. Ils interrogent leurs collègues, les passants. L’un d’eux proclame son goût pour le raki. Nous tenons à en boire avant de quitter le pays. Stupeur ! les visages se ferment, les gens reculent quand on leur en parle. Pas de raki dans les cafés. Nous sommes d’autant plus surpris qu’à IZMIR, nous avons vu de pleines terrasses de Turcs sirotant leur raki et fumant leur narguilé serpentiforme. Finalement, nous en trouverons sur le bateau du retour. C’est plutôt meilleur que l’ouzo grec.

Il est indispensable de monter à la tour de GALATA, 61 mètres, à 140 mètres au-dessus du Bosphore. Elle a perdu deux étages à l’entrée des Turcs à CONSTANTINOPLE en 1453. On y trouve un night-club, une taverne génoise, des boutiques de souvenirs sur les huit étages desservis par ascenseur. Au XVIIe siècle, un Turc imaginatif et courageux a volé du sommet de la tour jusqu’à la rive asiatique, deux kilomètres, avec des ailes attachées aux bras. Le premier vol intercontinental, disent fièrement les Turcs. Bien entendu, ce ne sont pas les boutiques qui nous attirent, mais c’est le splendide panorama qu’offrent les douze fenêtres du sommet de la tour.

Le retour à bord d’un navire turc n’est pas la partie la moins intéressante. Il ne suffit pas d’avoir nos billets en poche. Nous voyons sans problème le fourgon de nos amis GOUTTEFANGEAS s’envoler dans les airs et disparaître dans le bateau, à l’avant, après un pourboire, bien sûr, aux ouvriers chargés d’arrimer le véhicule au bas de la grue. Mais voilà que la Peugeot est programmée à l’arrière, à l’autre bout du paquebot. Et les ouvriers à l’arrière demandent un pourboire, déjà donné pour les deux. Discussion, pourparlers entre Turcs, qui finalement renoncent à leurs prétentions. Jamais nous n’avons contemplé avec plus de plaisir les dessous de la 404 dans les airs. Etre chargé dans les derniers a un avantage : nos autos restent sur le pont, près de nos cabines et nous pouvons utiliser fauteuils pliants, cartes, livres... Le grand navire, bien tenu, tout blanc, s’appelle KARADENIZ, la Mer Noire. En turc, tout ce qui est KARA, noir, bénéficie d’un préjugé favorable.

Trois nuits sur l’eau. La première, magnifique coucher de soleil sur les DARDANELLES. Dans notre dortoir d’hommes, un Turc dissimule dans sa couche sa minuscule femme ou fille. Deuxième jour, à l’arrière, des marsouins bondissent hors de l’eau dans le sillage. Une escadrille de plus de trente cigognes nous survole. Nous frôlons CYTHÈRE, contournons le Péloponnèse en évitant le canal de CORINTHE ; sur la côte sicilienne, l’Etna nous domine, la nuit tombe, nous passons entre les lumières de MESSINE et celles de REGGIO DI CALABRE.

Le STROMBOLI s’éclaire toutes les sept minutes. Hélas, nous ne sommes pas prévenus, tandis qu’en plein air nous voyons un film de guerre américain sous-titré en turc.

Marie-Claude, tout au long du voyage se plaint de son estomac. La marine turque estime que la place des femmes est à fond de cale, là où on souffre le plus du mouvement des flots. Notre amie fuit le dortoir, et s’endort, épuisée à même le pont. Comme tous les marins du monde, ceux du KARADENIZ aiment les ponts lavés à grande eau, et inondent les planches sans même voir la malheureuse, prostrée et inerte.

Curieusement, depuis cette année-là, on ne parle plus de son estomac. Nous ne terminerons pas ce récit sans évoquer le service de restauration turc. En ces temps préhistoriques, je ne connaissais même pas le mot "kebab". Au long de notre parcours, nous aimions nous arrêter à de petits comptoirs en plein air, où un marmiton propose le doner kebab, raclures de mouton en brochettes, et yogourts. Nous étions sidérés : cet homme seul, devant dix ou quinze convives en cercle autour du comptoir, assurait commandes, cuisine, service et encaissement à une vitesse folle. Même rapidité sur le KARADENIZ. Les centaines de passagers attablés étaient servis, plat par plat, par une dizaine de serveurs toujours en mouvement. Je suis réputé pour manger lentement, en mastiquant bien. L’épisode est resté célèbre entre nous. Je lève ma fourchette pour respirer. Vlan ! mon assiette disparaît dans les mains d’un serveur qui trouve que ça a assez duré !

Mariés en juin 1973, Gaby et moi n’avions rien prévu pour les vacances d’été. Une agence nous propose ce qui reste aux BALEARES : un séjour tranquille à PORTO COLOM, dans le gigantesque hôtel CALA MARSAL, à capitaux allemands et personnel local. C’était juste l’opposé des vacances de l’an d’avant : vol calfeutré sans marsouins ni cigognes, aucune initiative, le farniente intégral. Autant que je me souvienne, mon activité la plus vive consistait à aller, chaque matin sur la plage à deux pas, demander dans la langue la plus usitée, de bonnes gaufres chaudes, "waffeln". A l’heure du déjeuner, assis à des tables de huit ou dix, nous guettions longuement le passage des garçons, une bonne cinquantaine de petits gars du coin, dans doute paysans recrutés à bon marché, apeurés, incapables, ne parlant que leur langue. Obtenir une carafe d’eau ou des tranches de pain exigeait une vigilance interminable.

Et nous nous disions : si nous avions là le cuisinier et sept ou huit serveurs du KARADENIZ, tout serait réglé en vingt minutes !

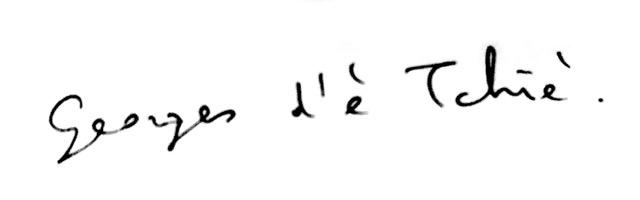

Georges Therre

À lire précédemment : De l’île grecque à la côte turque